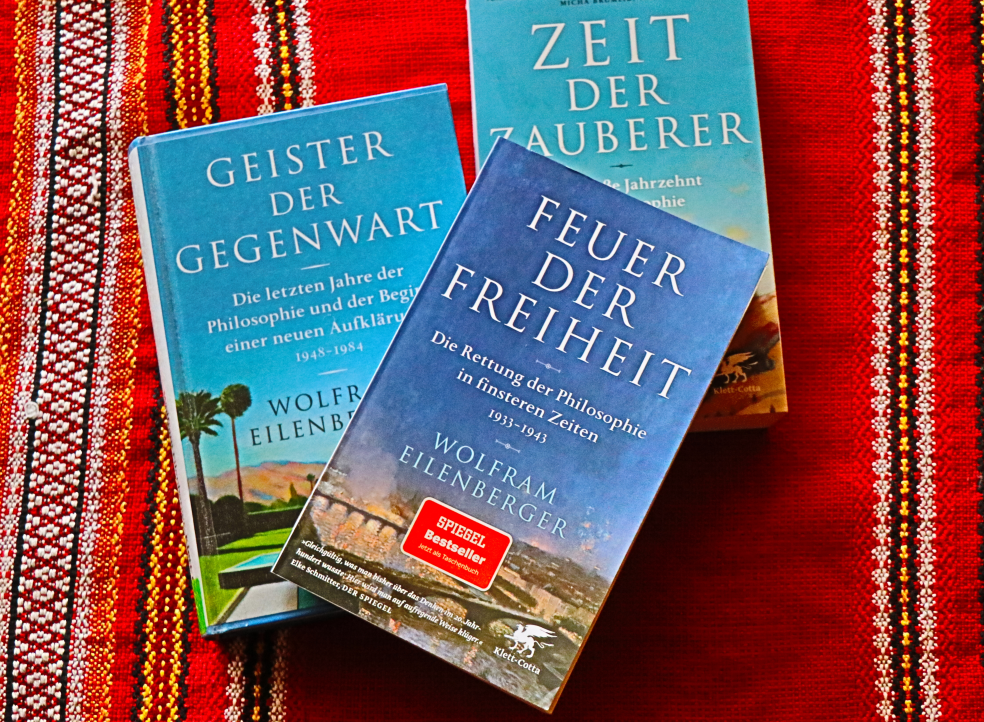

Ich habe in den letzten Monaten (neben anderem) die drei Bücher von Wolfram Eilenberger gelesen, die sich mit der Philosophie im 20. Jahrhundert befassen. Und ich muss sagen, ich habe das mit viel Vergnügen getan. Zum einen, um mich lange (laaange) nach den Studientagen mal wieder mit komplexeren geisteswissenschaftlichen Theorien zu befassen; besonders bei Band 1 hatte ich das Gefühl, dass es im Hirn ab und zu knirschte, wenn ich versuchte, Heideggers Gedankengänge nachzuvollziehen. (Immer gelungen ist es mir nicht.)

Zum anderen aber auch, weil der Autor sehr kurzweilig, elegant und oft humorvoll die Ideengeschichte mit der Zeitgeschichte, aber auch mit biografischen Details der vorgestellten Denkerinnen und Denker verwebt. Hervorheben möchte ich außerdem, dass in den drei Werken fünf Frauen und sieben Männer vorgestellt wurden – für ideengeschichtliche Werke, in denen Männer oft völlig dominieren, eine ganz gute Quote.

Der erste Band, Zeit der Zauberer, beschäftigt sich mit der Philosophie zwischen 1919 und 1929. Die vier Philosophen, die Eilenberger vorstellt, sind Ludwig Wittgenstein, Walter Benjamin, Ernst Cassirer und Martin Heidegger – sehr verschiedene Arten von Denkern zwischen dem Ende des Ersten Weltkriegs und dem sich anbahnenden Nazi-Terror. Gegenüber dem war ja bekanntlich Heidegger offen und hatte sich auch nach 1945 nicht distanziert. Seine im Buch vorgestellten Ideen empfand ich als am unzugänglichsten, obwohl ich mich ja ehemals im Studium mal durch Husserls phänomenologische Gedanken gewühlt habe und so etwas hätte präpariert sein können.

Wittgenstein stammte wiederum aus reichem Haus und versuchte, durch das Ausschlagen des Erbes und eine Arbeit als Dorfschullehrer dem „wahren Leben“ näher zu kommen – was aber nicht so recht gelingen wollte.

Ernst Cassirer, ein klassischer Universalgelehrter mit würdigem weißen Haarschopf, und der umtriebige Walter Benjamin waren wiederum Juden. Während sich Benjamin mit der Moderne in den „Roaring Twenties“ beschäftigte und ständig pleite war und oft verliebt, arbeitete Cassirer fleißig unter anderem Grundlagen zu verschiedenen symbolischen Formsystemen heraus.

Das Buch mündet in einer philosophischen Konfrontation 1929 in Davos zwischen Heidegger und Cassirer.

Der zweite Teil, Feuer der Freiheit, war für mich mit Abstand der interessanteste. Mag sein, dass es auch daran lag, dass die vier vorgestellten Persönlichkeiten Frauen waren: Simone de Beauvoir, Simone Weil, Ayn Rand und Hannah Arendt. Mit Simone de Beauvoir und Hannah Arendt hatte ich mich vorher schon intensiver beschäftigt. Und, das mag etwas sexistisch sein, aber nach manchen männlichen Hirnverkrampfungen bei Wittgenstein oder Heidegger hatte ich das Gefühl, jetzt wieder zu verstehen, was diese Frauen dachten und schrieben.

Dargestellt wird die Zeit von 1933 bis 1943, also die Zeit des Nazi-Terrors und des Zweiten Weltkriegs. Die zentrale Frage, die alle vier Denkerinnen einte, war das Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft.

Das Vorgehen der Denkerinnen, die bis auf Simone de Beauvoir Jüdinnen waren, war sehr verschieden.

Simone de Beauvoir fand in jener Zeit an der Seite Jean-Paul Sartres zu ihrer eigenen Stimme, die sie zu so viel mehr machte als „die Gefährtin von“, und mit der sie später auch die Rolle der Frau in Das andere Geschlecht analysierte. Ich finde es an Beauvoir immer wieder spannend, wie unkonventionell doch der Lebensstil des intellektuellen Paares war – ein polyamores Beziehungsgeflecht eingeschlossen. Aber auch, wie blind beide lange gegenüber den stalinistischen Gräueln blieben.

Hannah Arendt war wiederum eine hochbegabte junge Frau, die sich schon in jungen Jahren auf eigene philosophische Beine stellte. Sie, die als Studentin eine Affäre mit ihrem Lehrer Heidegger hatte (ausgerechnet!), konnte den Nazis entkommen. Sie war eine selbstbewusste Stimme in der Nachkriegszeit, die Finger in Wunden legte und sich bei vielen unbeliebt machte – vor allem mit ihren Veröffentlichungen zum Prozess um Eichmann. Auch später legte sie sich immer wieder mit diversen anderen Denkern an, nicht zuletzt jenen der Frankfurter Schule. Mir gefiel auch sehr gut, dass sie – allen schweren Lebensereignissen zum Trotz – als so lebensfroh und beherzt geschildert wurde.

Simone Weil war mir davor nur als eine Art religiöse Mystikerin bekannt gewesen. Ihre klarsichtigen Analysen der politischen Situation schon vor dem Machtantritt der Nazis fand ich beeindruckend, und auch ihre Gedanken zu Sozialismus, Kommunismus und einer wahren Befreiung der Fabrikarbeiter waren interessant. Später überwog dann – leider – schon eine Art pathologisches Denken, in dem sie während Anorexie und religiöser Verzückung begann, in meinen Augen eher abseitige oder nur religiös zugängliche Texte zu verfassen.

(Interessant dazu im Vergleich übrigens das Buch Rebellinnen von Simone Frieling, in dem neben Weil auch Hannah Arendt und Rosa Luxemburg vorgestellt werden. Weil wird dort als recht weltfremd, egozentrisch und relativ unsympathisch beschrieben, während Eilenberger sie wohlwollend schildert.)

Ayn Rand, eigentlich Alisa Rozenbaum, sagte mir wiederum bis dahin gar nichts. Dabei ist sie eine der Vordenkerinnen der heutigen US-Libertären. Sie wendete sich gegen jede Form der Kollektivierung und gegen alles, was das Individuum einschränkt. Ihre Ideen verpackte sie in Romane, die sich in den USA extrem gut verkauften – bis heute. Hier fand ich es spannend, dass ich manches an ihrem Denken interessant fand, anderes dagegen verstörend; kein Wunder, wenn Nietzsche ihr philosophisches Vorbild war. Mal sehen, mit ihr werde ich mich sicher noch mal beschäftigen.

Besonders spannend in dem Buch war auch, wie die vier Frauen zur gleichen Zeit ähnliche Themen aufgriffen und sich auch ineinander spiegelten.

Für mich persönlich war das Buch in unseren Zeiten politischer Krisen und Herausforderungen sehr passend und, ja, tröstlich! Denn es macht noch einmal sehr deutlich, worauf es wirklich ankommt – nicht auf Luxus und Bequemlichkeit, sondern auf Mut, Liebe, Freundschaft, Freiheit und das eigene Denken, Schreiben, Schaffen. Und dabei sollte man nicht vergessen, dass es selbst in dunklen Zeiten Lust, Witz, Freude und unverhofftes Glück gibt.

Gerade habe ich nun den dritten Band beendet, Geister der Gegenwart. Hier geht es um die Nachkriegsphilosophie mit Theodor W. Adorno, Susan Sontag, Michel Foucault und Paul K. Feyerabend. Vielleicht, weil der behandelte Zeitraum von 1948 bis in die 1980er etwas weiter gefasst wird, vielleicht auch, weil ich das Buch in kleineren Happen zu mir genommen habe, hat es mich nicht ganz so mitgerissen wie die beiden davor. Meine Vorkenntnisse hier waren auch eher bescheiden: Mit Adorno hatte ich mich vor allem mit dessen frühen Werken rund um den autoritären Charakter beschäftigt, mit den anderen bisher kaum. Ich denke, zu Feyerabend, dem großen Kritiker der Wissenschaftstheorie, und auch Foucault werde ich noch ein bisschen mehr lesen müssen.

Als Persönlichkeit empfand ich Susan Sontag als besonders spannend – sie schrieb vor allem Essays, war aber auch Filmemacherin und Romanautorin. Sicher eine interessante Person! Übrigens entstammte auch sie wie viele andere intellektuelle Menschen einem säkularisierten jüdischen Elternhaus.

Ausführlich wird in dem Buch auch die Zeit der Studentenbewegung behandelt, deren Schattenseiten dabei deutlich werden – z.B. relativ sinnloses Vor-sich-hin-Rebellieren, indem man Universitätsgebäude besetzt. Dass diese Zeit wertvolle Impulse gesetzt hat, um das dumpfe Nachkriegsdeutschland in ein moderneres zu befördern, geht vielleicht etwas im Buch verloren; dass die ideologischen Grundlagen vieler Revoluzzer von damals erbärmlich waren, glaube ich dagegen gerne.

Zusammengefasst – eine Trilogie, die Lust auf Denken macht und zu weiterführender Lektüre anregt, ganz nach dem Motto: Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.

Schreibe einen Kommentar