Heute und morgen soll die große Hitzewelle kommen. Ich fand es schon die letzten Tage ziemlich heiß und bin froh, dass es hier im Odenwald ein paar Grad kühler ist als in der Rheinebene – vor allem in den Städten.

Ich gönne mir, wenn mir das Hocken in der Verdunklung zu viel wird, den Luxus eines Ventilators auf der Terrasse und hatte selten in einem Sandalensommer so saubere Füße… sie stecken nämlich ständig in einer Schüssel mit kaltem Wasser.

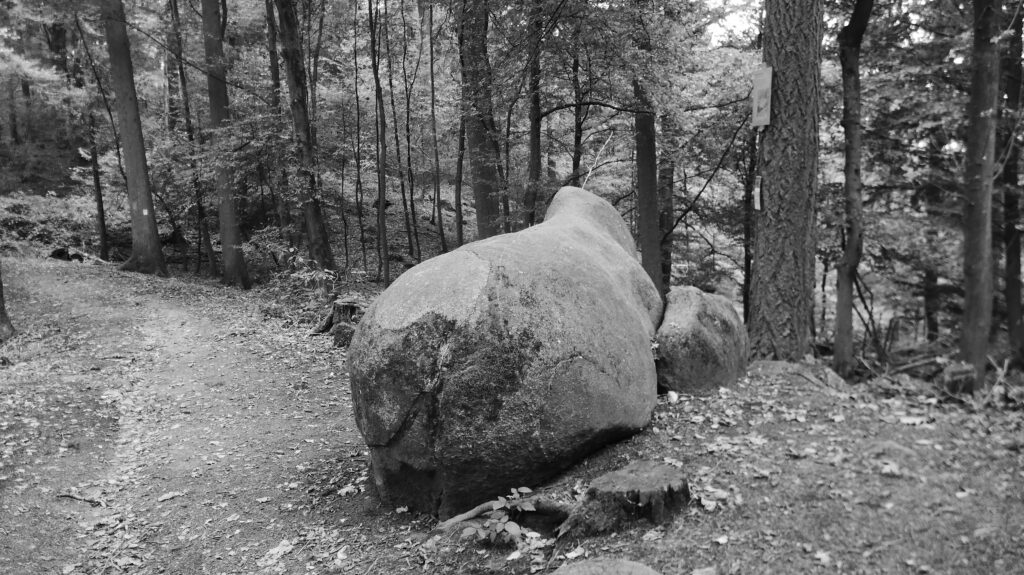

Morgens laufe ich früh meine Runde durch den Wald, bevor es zu heiß wird (siehe Bilder), und versuche auch sonst, alles am Vormittag zu erledigen, soweit es geht. Ich schlafe wenig: Abends ist es mir zu warm, und morgens piepsen mich die Vögel durch die geöffneten Fenster früh heraus. Aber im Sommer brauche ich wenig Schlaf.

Unbeschwerte Sommerlaune habe ich aber nicht gerade. Ich denke, eben auch wegen dieser frühen Hitzewelle, über Klimawandel, Artensterben und Umweltzerstörung nach.

Gestern habe ich eine Diskussion zwischen einer jungen Kollegin und zwei konservativen Amtsträgern darüber mitgehört, ob man den Klimawandel – sagen wir es mal salopp – sportlich nehmen soll, im Sinne von: Dann haben wir halt Klima wie am Mittelmeer, ist doch auch schön, und bauen eben höhere Dämme.

Oder ob es angemessen, ja nötig ist, Angst zu haben, so wie es FfF oder die Letzte Generation artikulieren. Oder ob man sich lieber auf das konzentriert, was man konkret tun kann.

Ich selbst kann das Thema nicht leicht nehmen. Ja, klar, Italien-Klima in Deutschland, meinetwegen. Aber was ist mit den Menschen in Italien? Was mit denen in Marokko? Was mit denen in der Sahelzone?

Ich kann aber die Leute verstehen, die sagen: Angst ist vielleicht angemessen, aber wenn sie lähmt, bringt sie nichts, im Gegenteil. Lieber schauen, was man selbst vor Ort tun kann, und auch mal die positiven Seiten eines klimabewussteren Lebensstils hervorheben. Da kann ich durchaus mitgehen. Solarpunk.

Ich selbst habe keine Angst vor dem, was kommt. Ich bin eher traurig (und froh, keine Kinder zu haben) und habe gleichzeitig ein schlechtes Gewissen, weil ich zwar schon ein paar Dinge tue, um nicht ganz so viel Schaden anzurichten auf der Welt, aber vieles eben auch nicht. Und gleichzeitig fühle ich mich hilflos, denn ich weiß: Ich kann noch 1.000 Blöcke Tofu fressen, das wird das Klima und das Artensterben nicht ändern.

Andererseits will ich versuchen, wenigstens ansatzweise das zu tun, was ich für richtig halte. Und da erkenne ich auch den Pragmatismus eines Konservativen an, der sich für Windräder, PV-Anlagen und Stadtradeln einsetzt.

Das ist es ja, was mir auch die Freude an Mastodon und Bluesky inzwischen etwas vergällt. Klar, die rechten Schreihälse, die ständig gegen Ausländer, queere Menschen oder Grüne grölen, sehe ich dort so gut wie nicht.

Aber ich empfinde auch eine gewisse „Das ist alles so schrecklich, so schlimm!“-Grundstimmung, der – nehme ich mal schwer an – kein entsprechendes Engagement entgegensteht. Dazu geht mir eine gewisse Selbstgerechtigkeit auf den Keks. Ich habe das ja schon seit Jahren immer wieder gehört, dass das der große Makel der linksorientierten Menschen sei, und fragte mich immer: Was meint man genau damit?

Inzwischen weiß ich es. Da werden, habe ich das Gefühl, teilweise die Sub-unter-klein-Bubbles so exklusiv und adelig, dass jede*r, der irgendwie anders denkt oder handelt (auch wenn 95 % übereinstimmen), gleich ein Faschist, Arschloch oder sonstwas ist.

Erst vor kurzem hat mir irgendein selbstgerechter Herr erklärt, wie hirngewaschen ich sein muss, wenn ich hier in unserer Dorf-Parteienlandschaft überall vernünftige und nette Menschen entdecken kann, ja, auch bei Konservativen. Ganz ehrlich: Das ist mir zu blöd.

Nun denn. Ich glaube aber, jetzt zur Sommer- und Urlaubszeit muss ich auch mal solche deprimierenden Themen etwas außen vor lassen. Die Hormonachterbahn schlingert eh gerade wieder herum, und ich brauche nicht noch mehr Weltschmerz.

Daher habe ich – ganz gegen meine Gewohnheit – zwei angefangene Bücher erst mal wieder zur Seite gelegt:

Eva Menasses Roman „Dunkelblum“ über ein deprimierendes österreichisches Dorf mit Nazi-Vergangenheit und „Die Welt ohne uns“ von Alan Weisman.

In Letzterem geht es darum, wie sich die Erde verändern würde, wenn die Menschheit plötzlich verschwände.

Den Gedanken finde ich zwar weniger deprimierend, sehr wohl aber die Tatsache, wie unser dunkles Erbe von Plastikmüll über Ewigkeits-Chemikalien bis hin zu CO₂ auch eine Welt ohne uns noch viele, viele Jahre negativ prägen würde. Seufz.

Ich glaube, ich werde mal ganz bewusst ein bisschen Weltflucht betreiben. Habe in der Stadtbücherei einen Murakami gefunden und in einem öffentlichen Bücherregal einen Kluftinger-Krimi.