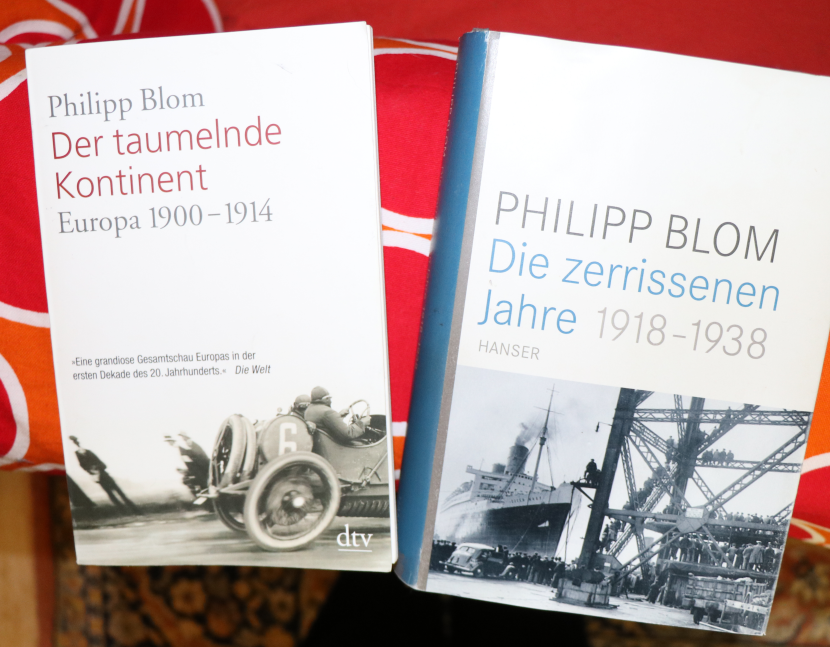

Wenn mir ein Autor zusagt – in dem Fall Philipp Blom, von dem ich schon das hier und das hier las – hole ich mir gerne noch mehr Bücher. Die letzten Wochen habe ich mit ziemlich viel Vergnügen zwei dicke Werke von ihm gelesen:

„Der taumelnde Kontinent“, Europa 1900-1914

„Die zerrissenen Jahre“, 1918-1938

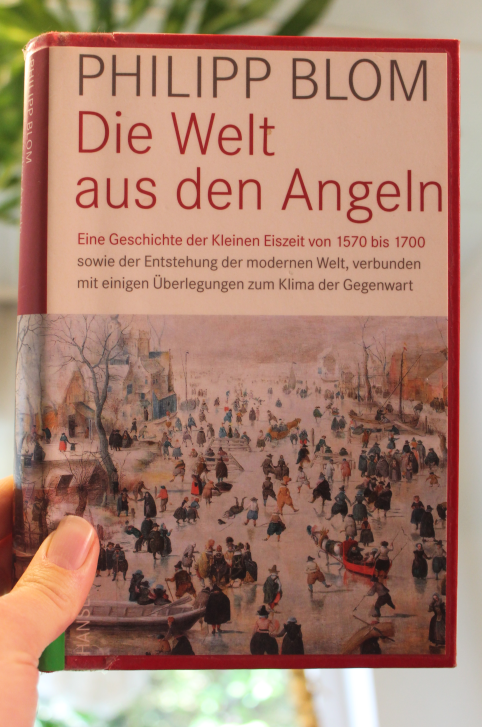

Der Ansatz von Blom, den ich ja auch schon in einem Buch über die Kleine Eiszeit 1570 bis 1700 so interessant fand, ist ja, nicht die Geschichte von großen Männern und ihren Schlachten zu erzählen. So kommt in dem Buch über die Kleine Eiszeit der Dreißigjährige Krieg, der die Epoche doch so nachhaltig (und Europa bis heute) prägte, nur am Rande vor. Ihm geht es um die großen ideengeschichtlichen und sozialen Veränderungen.

So nun auch in den beiden aneinander anschließenden Werken über die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, die – wie Blom auch betont – eben nicht so gelesen werden sollen, als Vorgeschichte, die unausweichlich in die beiden großen Kriege (bzw. den Dreißigjährigen Krieg 1914–1945) mündete. Sondern er zeichnet auch dort wieder auf, was diese Phasen prägte.

Er beschreibt im ersten Band, der mir persönlich etwas besser gefallen hat, wie rasant die Entwicklung der Moderne um 1900 herum war. Eine Phase, die später als „die gute alte Zeit“ verklärt wurde, war in Wirklichkeit eine, in der große Unsicherheit herrschte – auch und vor allem bei den Männern. Heute würde man es wohl als fragile Männlichkeit bezeichnen, was damals überhand nahm. Muskelkraft war nicht mehr gefragt, Maschinen machten jeden Bizeps lächerlich.

Waren vorher Nervenkrankheiten eine weibliche Domäne („Hysterie“), so ergriff die Neurose nun auch die Männerwelt. Die Figuren von Manns Zauberberg spiegeln das ebenso wider wie der genial-nervöse Kafka.

Suffragetten gingen auf die Straßen und forderten Wahlrecht. Und alles wurde rasanter – die ersten Rennwagen flitzten herum, Kommunikation wurde schneller, Kunst trieb neue und expressionistische Blüten, das Kino kam auf.

Manche Männer reagierten darauf mit Rückzugsgefechten, wollten zurück zur vermeintlich starken Männlichkeit früher. Völkisches Denken keimte in diesem Nährboden ähnlich gut wie Okkultismus und archaische Rituale. Nie wurde sich so viel duelliert.

Selbst der heldenhafte Krieger, der mit gezücktem Säbel den Feind niedermacht, wurde dann im Ersten Weltkrieg vollends in den Schützengräben ad absurdum geführt. Ohne je einen feindlichen Soldaten leibhaftig zu Gesicht zu bekommen, starb man da im Granatenhagel. Das Ganze war so traumatisch, dass viele Männer als „Kriegszitterer“ heimkehrten – die Nerven zerrüttet.

Damit setzt der zweite Band ein. Er zeigt Europa und Nordamerika in einer zentrifugalen Bewegung. Da treten Frauen, treten Schwarze Menschen immer mehr in die Öffentlichkeit; Jazz ist der Soundtrack jener Zeit. Die moderne Physik stellt das Weltbild der Menschen infrage, Flugzeuge überqueren den Atlantik. In den „Goldenen Zwanzigern“ wird in Berlin exzessiv gefeiert, während sich Nazis und Kommunisten in den Straßen verprügeln und ermorden.

Auch anderswo sind die autoritären und undemokratischen Kräfte auf dem Vormarsch. Mussolini lässt sich in Italien verehren, in Spanien tobt der Bürgerkrieg, in Deutschland kommt die NSDAP an die Macht, auch Österreich ist schon vor dem „Anschluss“ autoritär. Unter Stalin werden Millionen als „Konterrevolutionäre“ oder „Kulaken“ ermordet; schrecklich die Schilderungen vom Holodomor in der Ukraine, in dem mehrere Millionen Menschen auf Stalins Befehl in den Hungertod getrieben wurden.

Die großen ideengeschichtlichen und sozialen Veränderungen illustriert Blom mit einem bunten Strauß an Beispielen, die von Politik über Philosophie, von der modernen Wissenschaft, großer Kunst bis hin zu Einzelschicksalen und Populärkultur reichen. Ich kann mit einer solchen bunten Collage viel anfangen, sie erinnerte mich hier und da auch ein kleines bisschen an Bill Brysons 1927. Manchmal war aber – vor allem im zweiten Band – ein roter Faden nur noch schwer auszumachen.

Was mich an den Büchern Bloms so fasziniert, ist, wie leicht lesbar sie daherkommen und mit ihrem Kaleidoskop an Eindrücken einen neuen und lebendigen Einblick in die Geschichte gewähren. Ich las es und dachte oft: Ah, jetzt verstehe ich das endlich!

Auf jeden Fall sehr spannende und fundierte Einblicke in eine Zeit, die manchmal auch ganz unheimlich an unsere erinnert…