Diese Biografie ist mir zufällig in dem von meinem Mann und mir betreuten Bücherregal in die Hände gefallen. Der Fürst, von dem hier die Rede ist, ist Hermann Fürst von Pückler-Muskau (1785–1871). Ich gestehe, dass ich mit dem Namen so gar nichts anfangen konnte und auch nicht viel schlauer war, als im Buch erklärt wurde, dass nach ihm das (mäßig schmackhafte, finde ich) Fürst-Pückler-Eis benannt wurde. Wobei man sagen muss, dass Pückler einem Konditor nur aus Nettigkeit diese Benennung gestattete und das Originalrezept auch komplexer war und Alkohol enthielt. Aber sei’s drum.

Nicht bewusst war mir dagegen, dass Pückler zu seiner Zeit einer der bekanntesten Schriftsteller war und auch sonst eine sehr berühmte und berüchtigte Figur des öffentlichen Lebens. Er war von hohem Adel und involviert in die Politik seiner Zeit, wobei er zwischen eher konservativen und sehr liberalen Ansichten changierte. Auch sprach er sich schon für eine Art europäisches Bündnis aus, lange bevor solche Ideen salonfähig wurden. Er schrieb sehr viele Briefe und bewahrte von allem Duplikate auf, sodass es wohl niemanden aus jener Zeit gibt, von dem so umfassende schriftliche Zeugnisse vorliegen. Er soll – neben Heinrich Heine – der beste Stilist der deutschen Sprache im 19. Jahrhundert gewesen sein. Er hatte Kontakt zu nahezu allen Intellektuellen, die sich in seiner Reichweite befanden. Und er war Vorlage für manche Romanfigur, unter anderem in Die Pickwickier von Charles Dickens.

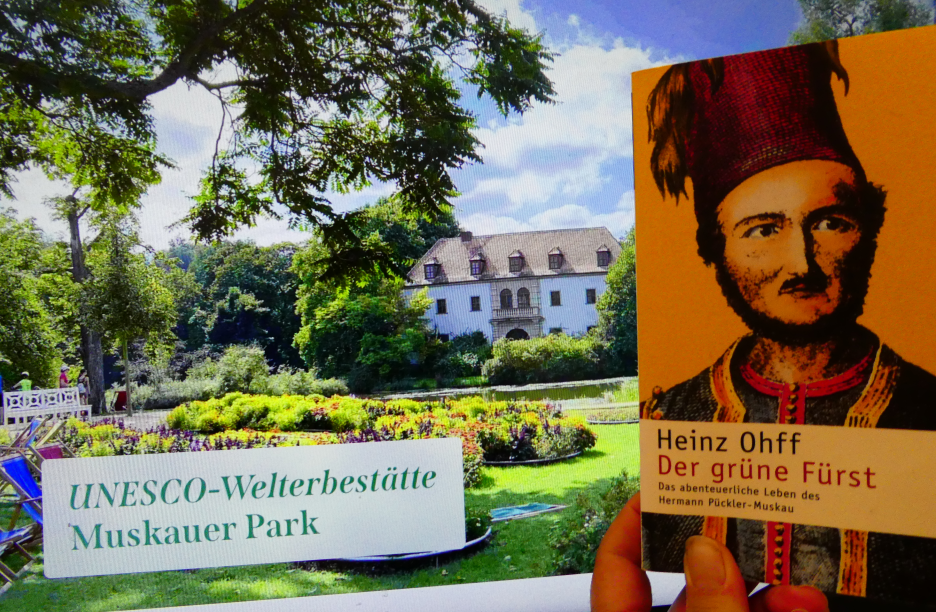

Pückler brachte außerdem die englische Gartenkunst nach Deutschland. Seine Gärten waren Wallfahrtsorte für Gartenliebhaber, das Buch, das er über Gartenkunst herausgab, ein Standardwerk.

Aber Pückler hatte noch viele andere Seiten. Er war umtriebig, reiste nicht nur durch Europa, sondern auch jahrelang durch den Orient und Afrika. Er war verschwenderisch, ständig pleite, und verbrachte daher auch vergeblich Jahre auf der Suche nach einer reichen Partie, die seinen Schuldenberg tilgen sollte. Dafür ließ er sich sogar von seiner wohl geliebten, wenn auch ununterbrochen betrogenen Frau Lucie scheiden, mit der er aber trotzdem weiter zusammenlebte. Sie hatte eher die Rolle einer mütterlichen Freundin inne. Pückler hatte Humor, der allerdings ein bisschen „drüber“ sein konnte, wie man heute sagen würde. Legendär war wohl eine Feier, die er selbst veranstaltete und versteckt beobachtete, und bei der er die entsetzten Gäste durch Provokateure glauben ließ, sie würden auf Leichentüchern dinieren und Tote essen.

Mir gefällt der Stil sehr gut, in dem die Biografie von Ohff verfasst wurde. Sie liest sich leicht und locker und oft auch humorvoll – fast so, als hätte der Stil des Schriftstellers Pückler im Biografen gut hundert Jahre später nachgewirkt. Mir hat auch gefallen, dass Ohff mit Sympathie an seinen durchaus nicht in allen Punkten sympathischen und aus heutiger Sicht sicher auch sehr schwierigen Forschungsgegenstand herangeht (ich sage nur: Affären mit sehr jungen Mädchen), ohne dessen Fehler kleinzureden oder zu verschweigen. Hier hatte er wohl viel Schützenhilfe von Pückler selbst, der – wie es im Buch mehrfach heißt – der schärfste Kritiker seiner selbst gewesen sei. Ohff zeichnet mit vielen, aber nicht zu vielen Details ein lebendiges Bild Pücklers; dabei lässt er auch manches weg, zum Beispiel viele der sehr, sehr, sehr zahlreichen Liebschaften. So entfaltet sich ein interessantes und durchaus unerwartetes Stück preußischer Geschichte, geprägt von einem Charakter irgendwo zwischen Byron (von Pückler sehr verehrt) und Casanova – und eben nicht von Pickelhauben und steifem Protestantismus.

Ich habe mich beim Lesen gut amüsiert und mir gedacht: Ach, den Pückler hätte ich gern mal kennengelernt.

Warum hat man ihn seitdem vergessen? Er passt wohl in seiner Exzentrik nicht ins 19. Jahrhundert in Preußen. Und man nahm ihm – schreibt Ohff – wohl auch seine Sympathie für Juden übel, besonders natürlich ab 1933.

Die Biografie wurde übrigens schon 1991 veröffentlicht und beklagt unter anderem, dass der Muskauer Park, den Pückler als ersten anlegte, im polnischen Teil – die Neiße und damit die Grenze DDR–Polen verlief mitten hindurch – verwilderte. Seit der Wende gibt es aber ein deutsch-polnisches Gemeinschaftsprojekt, das den Garten wieder aus seinem Dornröschenschlaf weckt. Pückler hätte das bestimmt gefreut.