Februar ist für mich ein ätzender Monat. Der Winter (der dieses Jahr sogar mal seinen Namen verdient) hat sich dann schon zu lange hingezogen, das graue, nasse, kalte Wetter steht mir sonstwo, aber statt Frühling gibt es erst einmal Fastnacht.

Aber ich kann mit den hier üblichen Fastnachtssitzungen einfach wenig anfangen. Vielleicht denkt ihr jetzt, ich bin einfach nur eine Spaßbremse oder elitär-arrogant à la huhu, Frau Doktor goutiert nicht die derben Dorfscherze. Das ist es nicht. Ich kann mich auch sehr niveaulos amüsieren, ich habe schon in Ausstellungen mit mittelalterlicher Kunst ganz unangemessen Tränen gelacht.

Wie ich bei Friederike vom Landlebenblog schon schrieb: Ich sage den Odenwäldern manchmal, das sei einfach genetisch mi der Fastnacht und mir, preußische Vorfahren und so weiter. (Hm, wenn ich es recht bedenke: Den Humor des Ostpreußen Loriot habe ich immer schon geliebt.)

Als Lokalreporterin habe ich dennoch viele, viele, viele Sitzungen in den letzten 14 Jahren besucht. Manche finde ich durchaus unterhaltsam – es gibt eine immer lustige Weiberfastnacht einer KDFB-Gruppe –, manche eher etwas langweilig. Früher war ich auch hin und wieder auf Veranstaltungen von Vereinen, wo der Top-Act des Abends ein älterer Mann war, der eine halbe Stunde Herrenwitze verlas oder es schwerpunktmäßig um Verdauung und Hämorrhoiden ging. Brrrh.

Schwierig ist für mich, dass diese Sitzungen oft so ewig dauern und ich keine Nachteule bin. Sind die Sitzungen unter der Woche (Weiberfastnacht!), muss ich am nächsten Tag trotzdem um sechs raus. Und überhaupt bin ich der Meinung, dass keine Versammlung länger als zwei bis drei Stunden dauern sollte.

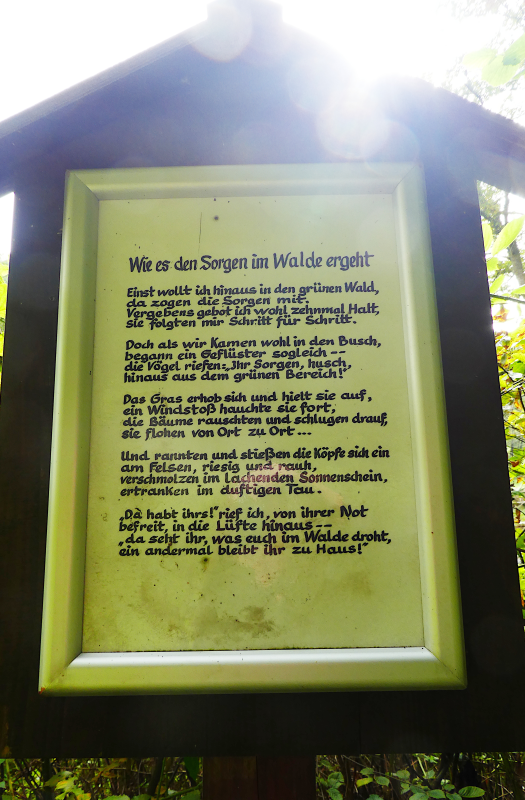

Aber am meisten stört mich, dass ich bei einer solchen Sitzung viel mehr als bei jeder anderen Veranstaltung spüre, dass ich da nicht hingehöre, dass ich nicht dazugehöre. Ich kann das gar nicht so genau erklären, aber während um mich herum alle bunt und beschwipst und fröhlich sind, schunkeln und lachen und grölen, wird es in mir ganz grau. Das ist einfach ein Bereich des Odenwälder Lebens, in dem ich meinen Mitmenschen vielleicht körperlich, aber nicht im Geiste folgen kann.

All diese Dinge plus der Februar-Blues (plus Wechseljahre?) haben in den letzten Jahren dazu geführt, dass ich mich nach der Fastnacht immer viel schlechter fühlte als vorher. Daher habe ich dieses Jahr ausgesetzt; da die Extravergütung dafür abgeschafft wurde, lohnt es sich auch finanziell nicht mehr.

Und was soll ich sagen? Meine Laune ist auch ohne Fastnacht schlecht!

Aber kein Grund zur Sorge: Die Tage werden trotz allem länger, heute habe ich die ersten Bärlauchspitzen entdeckt, und bald schon ist der blöde Februar vorbei.