Hätte ich gerade keinen Urlaub, hätte ich sicher heute von meiner Redaktion den Auftrag bekommen, „Verkehrschaos im Odenwald wegen Schnee“ zu fotografieren. Da muss ich immer etwas schmunzeln; meine Kolleg:innen an der Bergstraße unterschätzen den Odenwälder doch ein bisschen, was seine Fähigkeiten angeht, mit Eis und Schnee umzugehen. Vor allem, wenn es sich wie heute um nicht mehr als eine dünne Puderzuckerschicht handelt, die nett anzusehen war, aber in der Mittagssonne auch schnell verschwand.

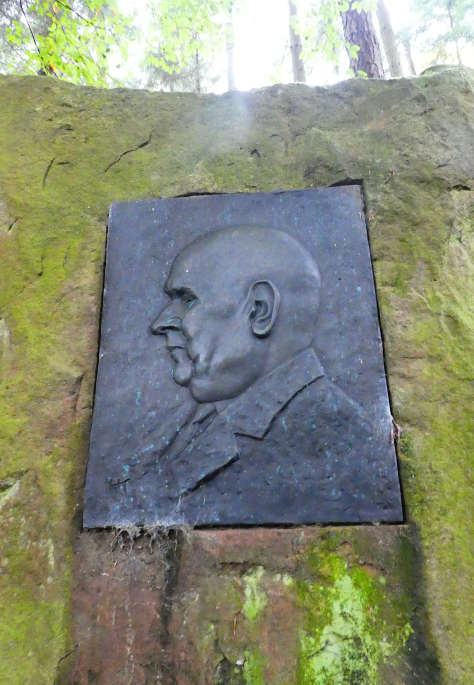

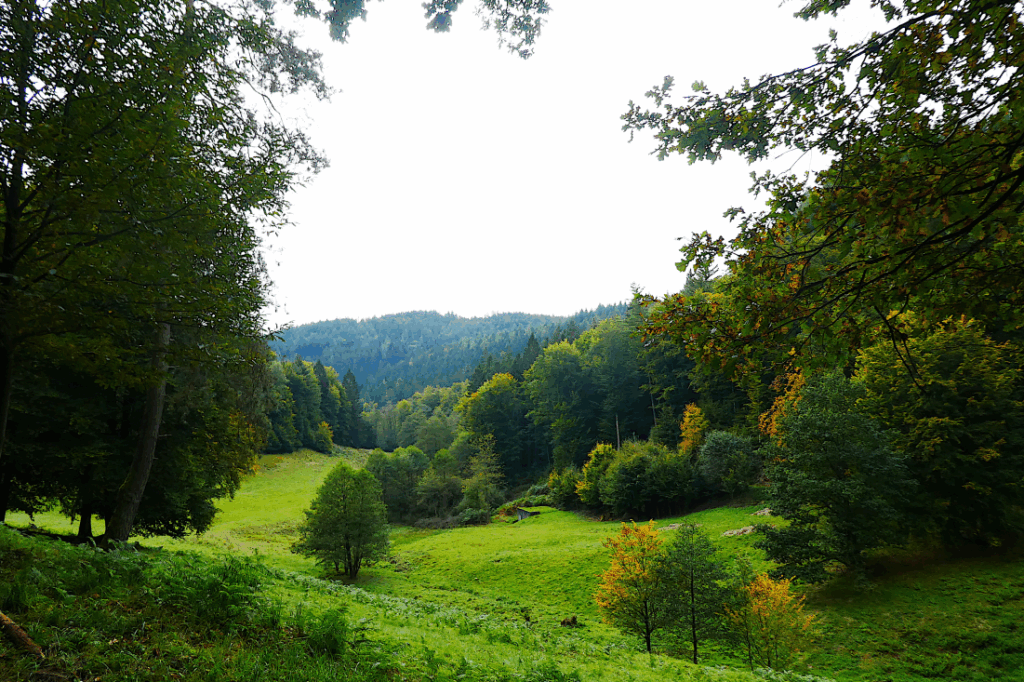

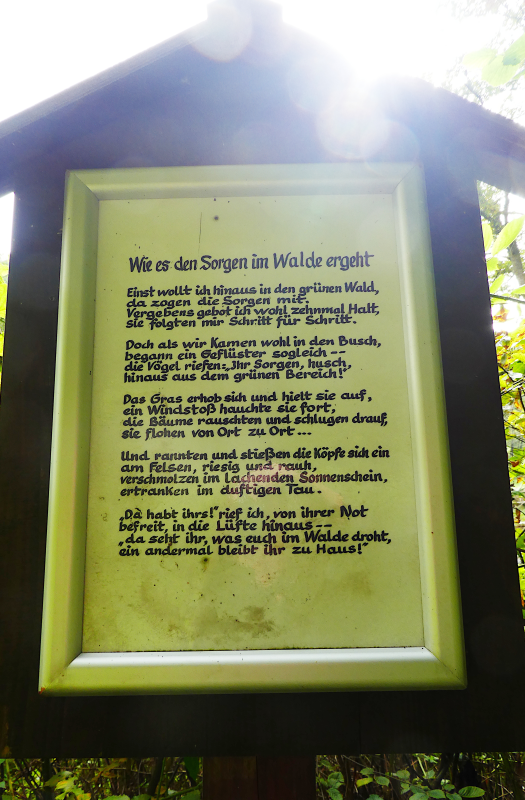

Heute Morgen war es sehr neblig. Nach einem Blick auf die in solchen Wetterlagen immer sehr praktische Webcam auf dem Trommturm sah ich, dass oben die Sonne schien. Also tuckerte ich auf die Kreidacher Höhe hinauf, um dort ein bisschen zu spazieren. Leider muckt aktuell mein Knöchel etwas herum, weswegen ich auf dem dortigen Kunstwanderweg langsam ging und nicht furchtbar weit. Aber ich habe euch ein paar Impressionen mitgebracht.

Ansonsten wundere ich mich, dass meine großzügig bemessenen Winterferien schon wieder fast halb vorbei sind. Schlauerweise habe ich es diesmal aus Erfahrung vermieden, mir sehr viele Dinge vorzunehmen. Verwandtenbesuche an Weihnachten, das alljährliche Rauhnachtscafé mit Freunden, dazu noch ein paar Dinge, die ich nicht ganz vermeiden kann wie Umsatzsteuererklärung und Passfotos sowie ein paar organisatorische Dinge rund um unsere Geopark-Gruppe — selbst das kommt kaum in die Pötte

Aber das soll und muss vielleicht auch einfach mal so sein zwischen den Jahren, wenn es selbst bei Sonnenwetter so viel dunkel ist. Ich schreibe Träume auf, die sich fast alle um meine Arbeit drehen, und habe keine rechte Lust auf einen Jahresrückblick.

2025 war zäh. Die Wechseljahre hatten mich vor allem im Sommer schlimm in der Mangel, und überall um mich herum sehe und sah ich Freund:innen und Bekannte mit der psychischen und körperlichen Gesundheit hadern. Dazu noch alles draußen in der großen Welt, die so viel kälter und härter ist als meine 70er-Jahre-Bude und meine verständigen Freunde hier im plüschigen Auenland.

2025 in einem Wort? Erschöpfend.