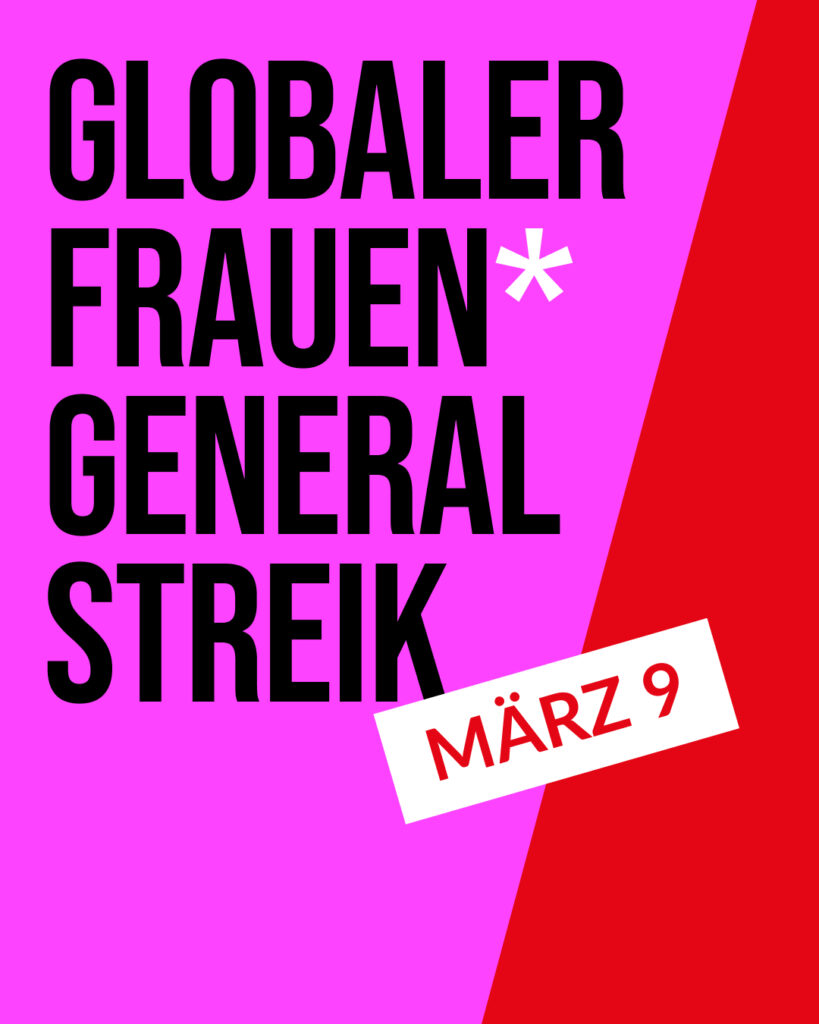

Warum ich heute streike

Streiken ist ja ein großes Wort dafür, dass ich heute keine Arbeitstermine annehme (stand eh nichts an, to be honest) und kein Mittagessen kochen werde. Ich werde, denke ich zumindest, heute auch nicht in eine der nächsten größeren Städte fahren und mich dort einer Kundgebung anschließen. Stattdessen werde ich den Tag für mich nutzen, vielleicht etwas kreativ sein, mal sehen, und mit Beiträgen wie diesem sowie im Fediverse und auch Bluesky auf die Aktion hinweisen.

Wieso eine solche Aktion?

Weil es viel zu viele „immer noch“ gibt. Immer noch verdienen Frauen weniger Geld, immer noch erledigen sie den Großteil der unbezahlten Sorge- und Hausarbeit, immer noch sind erschreckend viele von uns Frauen* sexueller und körperlicher Gewalt ausgesetzt. Und zu dem „immer noch“ kommt hinzu, dass durch rechte und rechtsextreme politische und auch radikale religiöse Strömungen weltweit die Frauenrechte nicht nur nicht zunehmen, sondern in die Defensive geraten.

Meine Privilegien

Mir ist durchaus bewusst, dass ich von einer prinzipiell unterprivilegierten Gruppe, den Frauen, eine privilegierte Vertreterin bin. Ich bin weiß, hetero, cis, deutsch und habe keine Behinderungen oder chronischen Krankheiten oder körperlichen Defekte, von Kurzsichtigkeit udn Dicksein mal abgesehen. Ich bin zwar nicht gerade eine Topverdienerin, aber als Paar kommen wir gut über die Runden. Ich habe ein schönes Leben.

Aber..

Und ja, auch bei uns mache ich wesentlich mehr Hausarbeit, weil ich im Gegensatz zu meinem Mann a) nicht Vollzeit und b) meist im Homeoffice arbeite.

Finde ich unser Arrangement fair?

Ja, da wir so alles in allem etwa gleich viel arbeiten.

Ist es meine Idealvorstellung?

Eher nein, das wäre 50:50 bei Erwerbsarbeit und Haushalt.

Zu dieser Regelung gehört halt auch das Vertrauen, dass wir nach bald 35 Jahren weiter ein Paar bleiben, denn alleine kommt von uns keiner richtig aus.

Sozialisation

Ich merke aber auch immer mehr, dass ich durch meine Erziehung privilegiert bin.

Meine Eltern waren ja Kriegskinder gewesen, die ihre Jugend, ihre Ausbildung und ihr technisches Studium in der DDR verbracht hatten und kurz vor dem Mauerbau „rüberjemacht“ hatten. Meine Mutter, Jahrgang 1933, hatte an einer Ingenieurschule (entspricht etwa der Fachhochschule) Maschinenbau studiert, mein Vater Hochbau.

Als Kind hat mich das natürlich nicht so interessiert, aber heute finde ich es erstaunlich, wie meine Mutter es schaffte, auch im konservativeren Westen der 1960er Jahre beruflich Fuß zu fassen. Sie hatte eine freundliche und menschenzugewandte Art und konnte doch, vor allem im Alter, recht resolut sein. Ich gestehe, dass ich mir, jetzt auch nicht mehr die Jüngste, davon ein bisschen was abschneide. (Kiesler-Kreis freundlich-dominant ;-))

Meine Eltern haben mich (und meinen älteren Bruder) auch motiviert, selbständig unser Ding zu machen. Ich bin sehr freiheitlich aufgewachsen. Das war gut, weil ich mich freier entfalten konnte, aber auch in manchen Lebensphasen herausfordernd, weil ich meine Wege und Ziele immer selbst und weitgehend alleine suchen musste.

Ich merke aber auch, dass mir durch solche Rollenvorbilder wiederum manchmal das Verständnis fehlt für Frauen, die sich Dinge „nicht trauen“, weil das bei irgendeinem (Mann) auf Missfallen stoßen könnte. Mir kommt zumindest nicht in den Sinn, dass ich nicht nach mehr Honorar fragen darf, weil das irgendjemand gierig nennen könnte, oder ich meine Klappe halte, weil jemand meint, als Frau solle ich zu einem Thema schweigen.

Ich hatte darüber mit anderen Frauen auch schon Diskussionen, weil ich denke, es ist sinnvoll, solche im Leben hinderlichen Sozialisierungen auch individuell zu überwinden.

Privilegiert bin ich auch, weil ich noch nie sexuelle oder körperliche Gewalt erleben musste und seit meiner Volljährigkeit in einer sehr liebevollen und wertschätzenden Partnerschaft lebe. Und trotzdem – das wurde mir während #MeToo klar – bin ich gerade als junge Frau oft nur haarscharf an einer Katastrophe vorbeigeschlittert. Das hat mich damals auch so wütend gemacht: Wie kann es sein, dass ich mich freue, wenn ich „nur“ schon belästigt, begrapscht, beleidigt und bedroht wurde, aber nicht mehr?

Was sind meine Vorstellungen, wie es sein sollte?

Ich denke, dass vom rein gesetzlichen Rahmen in unserem Land schon viel getan wurde. Und manches sehe ich auch durchaus zwiespältig. So finde ich es klasse, wenn eine Frau auch mit Kindern heute arbeiten kann, weil es eine gute Kinderbetreuung gibt.

Andererseits frage ich mich, ob das unser Ziel sein kann: eine Gesellschaft, in der Männer wie Frauen gleichermaßen einem neoliberalen Workaholic-Lifestyle hinterherlaufen, in der das soziale und familiäre Miteinander kaum noch eine Rolle spielt (und dann, machen wir uns nichts vor, die verbleibende und nicht an Personal outgesourcte Hausarbeit dann doch wieder bei der Frau verbleibt). Gestern las ich irgendwo, dass Bürgergeldempfängerinnen voll arbeiten sollen, wenn das Kind ein Jahr alt ist. Das finde ich eine ziemlich krasse Anforderung.

Ich wünsche mir eine Gesellschaft, die nicht alleine durch Geld und Konsum und Selbstsdarstellung (Instagramm-Account!) definiert wird. In der das Miteinander, auch das Sich-umeinander-Kümmern (auch um Kinder, Alte, Kranke) wieder mehr in den Mittelpunkt rückt, und in der man sich auch wieder mehr leibhaftig miteinander beschäftigt und nicht nur über Social Media austauscht.

Ich wünsche mir eine Gesellschaft, die Gewalt ächtet, ganz gleich, von wem sie ausgeht. Ich wünsche mir, dass wir Frauen*, wenn wir alleine einem Mann begegnen, nicht ständig abchecken müssen, ob der gefährlich werden könnte, und ja, das auch noch als alte dicke Frau Ü50.

Ich wünsche mir eine Gesellschaft, in der jede:r mit Stolz und Würde durchs Leben gehen kann. Ob Mann oder Frau oder etwas dazwischen oder außerhalb, ob mit oder ohne Behinderung, ob weiß oder schwarz, ob dick oder dünn.

Ich wünsche mir mehr Solidarität der progressiven Kräfte, auch und gerade unter Frauen* und FLINTAs, statt sich wegen ideologischen Nuancen untereinander zu kappeln.

Ich wünsche mir eine Gesellschaft, in der Bildung und Kunst einen höheren Stellenwert haben als möglichst kostspielige Anschaffungen.

Ich wünsche mir mehr Leichtigkeit und mehr mutiges Weitergehen in gesellschaftlichen Themen, statt in Frust und Panik zu verharren.

Das nur so ein paar Gedanken.